Retour à l'accueil

Notre offre : Bioproduction

Retour à l'accueil

Notre offre : Bioproduction

Experts de la construction d’outils pour la bioproduction et de la préparation de produits microbiens

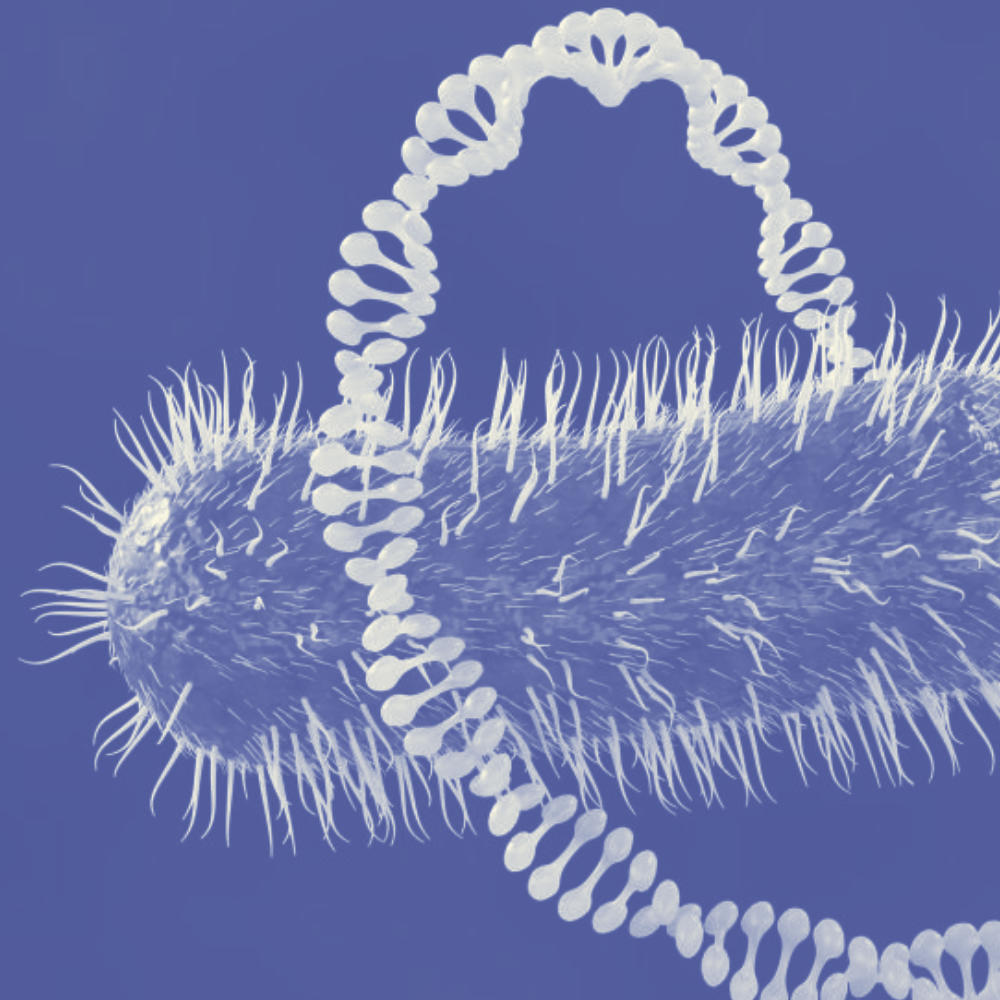

Conscients du potentiel que représente l’utilisation de micro-organismes pour produire des molécules biologiques, Smaltis a développé une technologie propriétaire d’édition génétique microbienne. Grâce son savoir-faire en génie génétique, Smaltis construit vos outils de bioproduction en modifiant à façon le génome de vos bactéries productrices, ou vos plasmides d’expression, en vue de leur conférer de nouvelles propriétés ou d’en optimiser certaines déjà présentes.

Notre expertise en microbiologie et biologie moléculaire, nous permet également de proposer un service de bioproduction de matériel génétique et de produits microbiens.

Optimisez vos projets de recherche et outils de bioproduction en les confiant à des chercheurs spécialisés

Vos projets nécessitent la construction de souches bactériennes génétiquement modifiées, de vecteurs d’expression, ou la production de matériel biologique ?

Nous prenons en charge votre besoin !

Matériel de départ :

- Vos propres souches BLS1 ou BSL2

- Vos propres vecteurs d’expression

- Vos données issues de la littérature

- Nos propres ressources biologiques (voir l’offre Souchothèques)

Des outils propriétaires et une approche sur-mesure pour accompagner vos projets

Couvrant des besoins et des applications variés

| VOS APPLICATIONS |

1

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT |

2

DIAGNOSTIC & MONITORING |

3

BIOPROCEDES |

| VOS BESOINS |

Etude du MoA et/ou de l’interaction d’un composé avec une souche, |

Vérification de l’efficacité de kits de diagnostic, |

Amélioration de la productivité, |

| NOS REPONSES |

Modification du génome de souches bactériennes par délétion, remplacement, insertion de gènes, ou mutagenèse dirigée Construction et optimisation de plasmides : clonage, construction de lignées cellulaires et contrôle d’expression Préparation de matériel biologique : |

||

Notre promesse : rigueur et persévérance pour façonner les outils désirés

Pour relever les défis soulevés par l’évolution du marché de la bioproduction, un besoin croissant en nouvelles technologies se fait sentir. En plus de nos outils et de notre expérience, nos chercheurs s’impliquent avec savoir-faire et persévérance pour relever ces challenges avec vous. Parallèlement, Smaltis investit dans des projets de R&D pour construire des outils de bioproduction innovants.

Smaltis a pu mettre en place les outils adaptés et réaliser la construction de mutants chez différentes espèces telles que Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluoresecens, Acinetobacter baumannii ou encore Klebsiella pneumoniae, à partir d’isolats cliniques ou de souches de référence disponibles auprès de bioressources.

Dès ses débuts, Smaltis s’est lancée dans la construction d’une souche utilisable en bioproduction, chez l’espèce Pseudomonas aeruginosa. Pour cela, notre équipe R&D a supprimé 1% du génome de la souche de référence PAO1, lui conférant un phénotype d’hypersensibilité aux antibiotiques et d’hypovirulence. Ce projet ambitionne d’apporter un nouveau modèle et de nouvelles solutions techniques pour améliorer la production de biologiques.

Publication : Targeted Genome Reduction of Pseudomonas aeruginosa Strain PAO1 Led to the Development of Hypovirulent and Hypersusceptible rDNA Hosts.

D’autre part, les chercheur Smaltis ont également créé une souche d’Escherichia coli à partir de la souche BL21, dont les gènes codant pour le phage DE3 a été supprimé. Cette délétion permet de mettre à disposition des acteurs de la bioproduction, une bactérie dont l’expression protéique est gouvernée par le promoteur T7, sans risquer de voir la libération de phages DE3 dans le milieu de production.

Smaltis est engagée avec dans un projet collaboratif innovant pour développer une méthode de vectorisation de gènes pour une libération contrôlée de protéines thérapeutiques, dont les bénéfices médicaux sont considérables. Smaltis est enthousiaste à l’idée de prendre part à ce projet de mise au point d’une plateforme technologique de transfert de gène innovante, très polyvalente, qui présenterait des bénéfices économiques, environnementaux, thérapeutiques, tout en améliorant le confort des patients atteints de maladies chroniques.

La production de matériel biologique proposée par Smaltis, que cela soit des bactéries inactivées, des souches compétentes, des suspensions microbiennes ou des préparations de matériel génétique, fait systématiquement et de façon rigoureuse appel à des contrôles qualité indispensables à la validation des échantillons produits. Ces contrôles reposent sur de la calibration précise, de l’analyse de pureté, de la vérification d’inactivation et de compétence.